Natalia S. Padilla Ramírez

Instituto de Relaciones del Trabajo

Facultad de Ciencias Social, UPR RP

Liz Y. Martínez Muñiz

Instituto de Relaciones del Trabajo

Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP

Raisa Rosario Cuadrado

Instituto de Relaciones del Trabajo

Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP

Resumen

En Puerto Rico, la política es un campo predominado por hombres y muchas mujeres temen a ser partícipes por prejuicios y estereotipos. A mediados del siglo XX la participación de la mujer en la política partidista puertorriqueña alcanzó una visibilidad social significativa. Sin embargo, los límites partidistas, ideológicos y la inequidad de género son la razón principal de que en Puerto Rico no se fomenten políticas progresistas que promuevan la participación de la mujer. En el siguiente ensayo se problematizan los asuntos que afectan la colectividad feminista, como también estar al pendiente de los cambios de perspectiva en los que se puedan fomentar proyectos que involucren a la mujer en la política puertorriqueña.

Palabras claves: mujer, política, feminismo, representación, Puerto Rico

Abstract

Politics, in Puerto Rico, is a field dominated by men, and many women fear being participants due to prejudices and stereotypes. In the mid-twentieth century, participation of women in politics achieved significant social visibility in Puerto Rican history. However, political party boundaries, ideological and gender inequity are the main reason that in Puerto Rico progressive policies do not promote feminist proposals. In the following essay the issues expressed by the feminist community, as well as being aware of the changes in perspectives in which projects that involve women in Puerto Rican politics can be promoted.

Keywords: women, politics, feminism, representation, Puerto Rico

Introducción

El liderazgo y la participación política de las mujeres es muy importante para que haya una representación equitativa, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres no tienen vasta representación en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública o el sector privado. Esta realidad sigue interfiriendo con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, que busca ejercer su derecho a participar igualitariamente en los escenarios políticos de Puerto Rico. Según Serra:

Los poderes públicos deberían abordar el problema de estos colectivos de mujeres, doble o múltiplemente discriminadas, de modo sistémico. Porque en todas esas ocasiones, no se trata de una discriminación aislada, se trata de unos comportamientos que de modo generalizado acaban afectando a concretos colectivos de mujeres. (2013, p.15)

La razón principal por la que en Puerto Rico no se fomentan políticas progresistas que promuevan el feminismo es debido a que la política está subrogada a un régimen partidista. Esto es un límite para las mujeres porque esta estructura política es patriarcal, por lo que no contempla en sus ideologías la equidad de género. Es por esto que se deben problematizar los asuntos que afectan a la colectividad femenina, como también, estar al pendiente de los cambios de perspectiva que se puedan fomentar.

¿Cuánta participación han tenido las mujeres puertorriqueñas en la historia de la política, mayormente, partidista? ¿Es lo mismo la participación política feminista que las mujeres en puestos del servicio público? La historia de las mujeres siempre ha dado de qué hablar, y en los aspectos de política, no es la excepción. Para poder establecer la importancia de las mujeres en la política a través de este escrito tendremos, como propósito, exponer algunas de las desigualdades entre hombres y mujeres en la participación de ésta. Para lograr identificarlas, se utilizará la literatura de diferentes autores. Se establece como hipótesis la existencia de inequidad por género en la participación política del país, en la cual existe la falta de oportunidades, confianza y apoyo a la mujer en procesos electorales en comparación con el hombre en los mismos escaños. La realidad es que solo hay una minoría de mujeres que ocupan estos puestos y estas suelen responder a los procesos patriarcales de sus partidos. Evidentemente los cambios cuantitativos no siempre quieren decir cualitativo, pero aumentan las posibilidades de legislaciones para el sector de la mujer. Además, se utilizará la teoría política feminista, la teoría de la justicia distributiva y la teoría del género, para sustentar y analizar la información. Estructuralmente, el ensayo estará dividido en las siguientes secciones: en primer lugar, se contextualizará el término de la mujer puertorriqueña como un ente de cambio social; en segundo lugar, el rol que ésta ocupa en la política, mayormente, partidista de Puerto Rico; en tercer lugar, se incluye la perspectiva de distintos autores respecto a las desigualdades de género en diferentes escenarios; en cuarto lugar, una conclusión general y, por último, se utilizarán referencias para validar el escrito.

Con el pasar de los años, las mujeres han alcanzado identificarse como un colectivo dispuesto a provocar un cambio social. Desde la década de los setenta, aproximadamente, con la aparición de un movimiento feminista más combativo se llevaron a cabo transformaciones en los distintos eventos socio-políticos del país. Aunque algunas de estas no fueron fructíferas en los años subsiguientes porque no se lograron todos los derechos deseados, se produjo un impulso para fomentar la equidad.

Es primordial la aclaración de conceptos para establecer desde los cimientos los análisis a realizar. Biológicamente se cataloga que una “mujer es la palabra que se utiliza para definir al ser humano del sexo femenino, cuya anatomía genital se define por poseer senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de Falopio, su opuesto es el hombre (varón)” (Romero, 2019). Sin embargo, esta definición no contempla la propuesta que realiza la teoría de la igualdad sobre la mujer que es la que han sometido muchos teóricos en el tema del género. Esta menciona que el término es una construcción social por el patriarcado, dejando a un lado los términos biológicos. De modo que culturalmente se perpetúan costumbres impuestas por la dominación del hombre para establecer diferencias con su dominante. Aunque la definición de Romero solo menciona aspectos biológicos, la realidad es que muchos definen a la mujer partiendo desde la teoría de la igualdad, en donde el género no tiene relevancia con el cuerpo, sino con identificación con el género mujer (López, 2019). De acuerdo con Marta Lamas, es meritorio señalar que el género afecta tanto a hombres como a mujeres, por lo que se refiere aquellas áreas, tanto estructurales como ideológicas, que comprenden relaciones entre los sexos. Lo importante del concepto de género es que al utilizarlo se designan las relaciones sociales entre los sexos (Lamas, 1996).

Las mujeres, a través de los procesos históricos, han vivido situaciones de desventaja social, laboral y política. De modo que la opresión y la subordinación han sido los principales factores que han trastocado las condiciones de equidad entre el hombre y la mujer. El patriarcado ha predominado por mucho tiempo, y aún sigue latente. El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones, en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones. Estos, como grupo social de forma individual o colectiva, oprimen a las mujeres y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia (Fontela, 2008). Aun estando el patriarcado en una posición dominante, las feministas de los setenta, aunque sin suficiente reconocimiento, lograron establecer vínculos para la adquisición de puestos de poder en el ámbito político. Del mismo modo, el colectivo feminista levantó movimientos sociales, con ideales progresistas sobre los derechos y condiciones que debe tener una mujer., provocando el activismo y participación de un sinnúmero de mujeres a lo largo de los años en los procesos decisionales. Cabe destacar que, en los últimos veinte años, las mujeres han logrado alzar su voz de manera significativa, pero no suficiente como para equiparar los escaños políticos o puestos políticos directivos del país al mismo nivel que los hombres.

Representación de la mujer puertorriqueña

En una sociedad en la que se le da prioridad al hombre, la lucha de las mujeres es constante. Se encuentran en la búsqueda de igualdad de oportunidades para ambos géneros tanto en los ámbitos laborales como sociales. Las mujeres puertorriqueñas han sido marginadas en la historia de Puerto Rico, a pesar de que fueron pilares de la sociedad; su trabajo, valor, liderazgo y contribuciones siempre han estado presentes (Rivera López, 2016). No obstante, se han destacado en las posiciones de poder político figuras predominantemente masculinas. Según Osborne, en la democracia, los números cuentan (2005). Que existe un déficit cuantitativo en lo relativo al número de mujeres que participa en los órganos de poder político y administrativo o en las más altas jerarquías del mundo del trabajo y de la empresa, resulta obvio. Lo que ya no parece tan conocido es que a partir de una cantidad o proporción dada la cantidad produce formas cualitativas nuevas, es decir, es capaz de producir cambios significativos en toda organización social (Osborne, 2005).

De acuerdo con lo antes mencionado, podemos expresar que estudiar a la mujer en la política es importante porque se lograría una representación equitativa para influir sobre las políticas públicas que afectan las mujeres. Reconocer la importancia puede propiciar calidad de vida para las mujeres, comunidades y familia. Osborne nos plantea,

que se trata de conseguir un reparto equilibrado del poder público y político entre mujeres y hombres (en proporción del 40-60% indistintamente) como elemento fundamental para resolver este problema que aqueja a nuestras sociedades. Para ello, se habla de cambiar la estructura de los procesos de decisión con el fin de asegurar la igualdad en la práctica, es decir, de elevar a cifras igualitarias con los hombres la participación política femenina para, a partir de ahí, transformar la práctica política, feminizándola. (2005, p. 166)

De esta manera, se podrán implementar actividades que impulsen la equidad de género y dejar a un lado toda propuesta que menoscabe el sentido de igualdad entre el hombre y la mujer. Además de que se tenga una representación numérica de mujeres en los escaños políticos, debe existir un fuerte movimiento para promover la perspectiva de género. Según Lamas:

La perspectiva de género implica reconocer la diferencia sexual con las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que marcará el destino de las personas. (1996, p. 8)

Lamentablemente, cuando se trata de la cultura en el lugar de trabajo, las mujeres suelen ser sesgadas, por lo que suele manifestarse mediante la asociación de liderazgo y funciones gerenciales a los hombres, más que a las mujeres (Organization for Economic Cooperation and Development, 2016). Aunque exista una representación cuantitativa, también debemos incluir la representación cualitativa. Esta también, forma parte de los esquemas políticos que hasta el momento han sido impulsados, mayoritariamente, con fundamentos y argumentos que evaden la participación de la mujer.

El concepto “política” se define como “la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de una población” (Yirda, 2020). Por tal razón, se deben crear propuestas e insertar proyectos que fomenten, eduquen e implementen la participación de la mujer en cualquiera de los ámbitos que predominen los hombres. Debemos de entablar relaciones de igualdad de poder, en donde el hombre no tenga un estatus de superioridad. Entiéndase igualdad como “el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación” (Ucha, 2008). Existe una falta de equidad y justicia en la distribución de la representación política de las mujeres y se amerita estudiar las formas en que las dinámicas de género impactan los procesos electorales (Acevedo Gaud, 2013).

Es meritorio reconocer las causas que evitan que las mujeres participen con mayor regularidad en los procesos políticos del país. La independencia emocional es especialmente problemática para las mujeres. La persona que es independiente emocionalmente es capaz de ponerse así mismo primero. Tiene alta autoestima, toma sus propias decisiones y hace caso omiso a las opiniones de otras personas porque entiende que solo su persona es la única responsable de su camino. Esta situación no ocurre en la sociedad patriarcal, porque se considera que el hombre es el único que puede emitir decisiones y se le debe rendir pleitesía. Por consiguiente, la mujer se considera desde una perspectiva social y desde su autopercepción como proveedora de cuidados y afectos para los otros. Se les impone una concepción tradicional de la feminidad que deben mantener, al mismo tiempo, que demostrar capacidad de juicios imparciales, desapego emocional y de intereses personales para tomar decisiones políticas (Massolo, 1994). Por tales razones, muchas mujeres por falta de educación, tienen una perspectiva errónea sobre ser partícipes en la política. De acuerdo con la creación de los estándares sociales que definen a una mujer, los escenarios políticos son vistos como un espacio donde estas no pueden formar parte.

El rol de la mujer en la política puertorriqueña

En “El género y la participación política en Puerto Rico” (Ramos, 2005) se explica el por qué la participación de la mujer es menor en la política. El mismo plantea que el sistema político puertorriqueño reproduce y perpetúa las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Uno de los resultados es que el género tiene un gran impacto según la actividad que se realice en el ámbito de la política. Por ejemplo, se encontró que existe una gran diferencia entre hombres y mujeres, estadísticamente significativa, cuando las actividades son para contribuir dinero, trabajar para un partido o un candidato, cooperar para resolver un conflicto comunal o firmar una petición (Ramos, 2005). Este estudio nos brinda información para saber a lo que las mujeres pueden enfrentarse al momento de involucrarse en la política. Se comprueba que no son contempladas con la misma capacidad que puede tener el hombre al momento de realizar las tareas.

Según Ramos (2005), las mujeres, aún con las desigualdades sociales, no mermaron la resistencia a la opresión de los cánones patriarcales que estaban establecidos socialmente. Esto permitió que las experiencias de mujeres puertorriqueñas fomentarán la creación de nuevos entes sociales para contribuir y atender las situaciones actuales sobre la visibilización de las mujeres en aspectos políticos del país. Por otro lado, los esfuerzos de las mujeres para ser parte de las estructuras de poder político lograron resultados paulatinos, como los que se exponen a continuación.

Las elecciones del año 1932 fueron trascendentales para los derechos de las mujeres, aunque solo las alfabetizadas tenían el derecho al voto (Acevedo, 2013). Es en este año en el cual fue electa la primera mujer a la Legislatura, María Luisa Arcelay, cuyas aportaciones a nivel legislativo fueron significativas para la defensa de las mujeres (Valle, 2007). A partir de ese logro, cientos de mujeres se unieron a organizaciones partidarias durante las décadas de 1930 y 1940 como el Partido Unión de Puerto Rico, el Partido Republicano, el Partido Liberal, el Partido Socialista Obrero y el Partido Popular Democrático. Fue en este tipo de agrupaciones en las que se destacaron como organizadoras a todos los niveles, oradoras y teóricas de sus partidos, la mayoría de las veces sin mucho reconocimiento intelectual y público. Algunas se distinguieron como alcaldesas de los pueblos, otras como asambleístas municipales (Acevedo, 2013). Sin embargo, la mayoría de sus aportaciones han sido ignoradas durante décadas y se les ha hecho muy difícil escalar las posiciones de liderazgo en sus propios partidos políticos.

A raíz de estos acontecimientos se pudieron reconocer puestos políticos liderados por mujeres. Si realizáramos un recuento de historia sobre las mujeres partícipes en la política partidista de Puerto Rico, electas por el pueblo, estas no alcanzan una representación igualitaria en comparación con los hombres. Las representaciones más impactantes para las mujeres surgieron a partir del 1945. La primera mujer en ocupar el puesto de alcaldesa de la capital del país fue Felissa Rincón de Gautier para el 1946, quien mantuvo su cargo durante 22 años y fue una de las pioneras en fomentar la participación de las mujeres en la política. (Valle, 2007). Mientras, la primera mujer en alcanzar la presidencia de la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa fue Zaida Hernández para el 1993 (Valle, 2007). Cuando estuvo en su posición, fomentó y aprobó una de las leyes más importantes para proteger a las mujeres, la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Domestica, mejor conocida como Ley Núm. 54 del 1989. Esto lo que denota es que, a pesar de un constante enfrentamiento con una cultura machista, existía la posibilidad de romper con los esquemas propuestos por la sociedad.

No fue hasta a principios de la década de los 2000 que se dio una oportunidad para que las mujeres tuvieran una representación en puestos de alto poder. En el año 2000, Sila María Calderón fue electa para asumir la posición más alta en la jerarquía electoral de Puerto Rico, ser gobernadora (Valle, 2007). A través de su período de gobernación se formularon legislaciones a favor de los trabajadores, brindando así una mejor representación para estos. Además, creó la Fundación Sila María Calderón, una organización privada, sin fines de lucro y no partidista, cuyo fin es llevar a cabo proyectos, programas y servicios enfocados en los temas de la pobreza, el rol de la mujer en la sociedad, la revitalización urbana, los valores éticos y la responsabilidad social (Fundación Sila María Calderón, 2004). Es fundamental resaltar que en el año 2016 se confirmó a la jueza Maite Oronoz Rodríguez como Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, siendo la jueza más joven en este escaño. Además, es la primera jueza en identificarse públicamente como lesbiana, por lo que rompe con todos los esquemas patriarcales establecidos y ocupa el máximo puesto en la Rama Judicial, quien se encarga de interpretar el Derecho, como también la suma de mayoría de las leyes que proponen en la Rama Legislativa. Esta aprobación se realiza por los componentes del cuerpo legislativo, quienes son escogidos por el pueblo. No obstante, indirectamente, los máximos intérpretes del Derecho, quienes ejercen un gran poder en la dirección del país, se ven influenciados por la política partidista por medio de los legisladores. Otro de los puestos de alto poder ocupado por una mujer fue la posición de Comisionada Residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Jenniffer González en el año 2017. Aunque estas mujeres adquirieron posiciones de liderazgo, la participación de figuras femeninas en la política partidista y electoral del país no cumple con una representación equitativa. A pesar de que estas mujeres estuvieron en puestos altos de poder político su trabajo no estuvo dirigido a velar, en todos los sentidos, por los intereses de las mujeres. Lo que sí mantuvieron fue una postura para el beneficio de sus propios intereses y los del partido al que pertenecían. A modo de ejemplo, en los últimos años la colectividad feminista ha reclamado un estado de emergencia para atender el aumento desmedido de las muertes por violencia de género que afectan directamente a las mujeres en Puerto Rico. Luego de convertirse en un asunto de discusión pública, se aprobó una alerta nacional, pues según Zoé Laboy, Secretaria de la Gobernación en aquel entonces, mencionó que una alerta nacional es más pertinente porque le da visibilidad y prioridad a la situación con las jefas y jefes de las agencias de gobierno. A diferencia de una emergencia nacional, que mayormente se han implementado por eventos atmosféricos o climáticos, por lo que alega que legalmente tendría miles de obstáculos porque no existe ninguna ley que permita establecer una emergencia nacional de violencia de género (López, 2019). Esta decisión fue totalmente rechazada por la colectividad feminista, debido a que la administración no presentó un plan para trabajar con la situación. Cabe destacar que hoy en día la colectividad feminista sigue exigiendo un estado de emergencia por el aumento desmedido por violencia de género con el pasar de los años.

Perspectivas con fines feministas

Esto no significa que, aún existiendo mujeres en paridad con los hombres, se legislen propuestas a favor de la política feminista. La teoría de la política feminista busca entender, criticar, interpretar y reformular la política por la igualdad de género. Por otro lado, la inserción de una perspectiva femenina en los procesos políticos que se llevan a cabo en el país consiste en un conjunto diverso de posturas y modelos de pensamiento crítico de corte político, económico, cultural y social, que tienen en común su aspiración a la reivindicación de los derechos de la mujer y la conquista de un rol igualitario respecto al hombre en los distintos aspectos de la sociedad. El movimiento feminista aspira a demostrar y repensar los roles asignados tradicionalmente según el género, es decir, el lugar que se destina a hombres y a mujeres en la sociedad dependiendo exclusivamente de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. En ese sentido, el feminismo lucha contra el orden patriarcal de la sociedad: un modelo cultural y social que otorga al varón un rol predominante y a la mujer uno más sumiso y secundario (Raffino, 2019).

En Puerto Rico, muchas de las mujeres han ocupado puestos políticos en los que se han dedicado a defender los ideales patriarcales, dejando a un lado las propuestas feministas que favorecen el crecimiento y desarrollo de la mujer. No obstante, algunas de las mujeres en puestos políticos sí han propuesto ciertas medidas que ayudan a las mujeres en algunos aspectos que no necesariamente estén relacionadas con el feminismo. En cambio, a través de la historia nos enfrentamos con mujeres en cargos políticos que han querido delimitar los derechos humanos de las mujeres con respecto a su cuerpo y formas de reproducción. Mediante este tipo de legislaciones, se menoscaba cualquier decisión que puedan tener las mujeres sobre sí misma, permitiendo que el gobierno asuma poderío sobre lo que se ha establecido como los derechos inherentes de cada individuo. Incluso, han sido principales oponentes de las perspectivas de género u otras actividades que impulsen la equidad de género.

Es por esto que se debe inspirar a mujeres con posturas feministas para ocupar cargos políticos que impulsen y promocionen la equidad para las mujeres dentro del esquema de la democracia. En ciertos casos, aun cuando hay mujeres en puestos políticos, no se representa al sector femenino de la sociedad y se siguen manejando posturas políticas con acciones patriarcales. Por tal razón, las mujeres deben acaparar todos los espacios políticos, pero con una visión feminista, en las que sus actividades y trabajos concuerdan con lo que el país y la sociedad necesite. En el caso de Puerto Rico, se puede evidenciar cuando algunos escritores mencionan que no hay igualdad de oportunidades en una sociedad donde las mujeres no están bien representadas, ya sean por mujeres u hombres (Quiñones, 2011).

Las mujeres representan un 53% de la población en la Isla. Para dar un ejemplo de la inequidad a la que se enfrentan las mujeres solo 8 de las 78 alcaldías de la isla son dirigidas por féminas, mientras, 14 de los 81 cargos de la Asamblea Legislativa son ocupados por mujeres. De los 161 puestos políticos de mayor importancia en Puerto Rico, tan solo 23 son ocupados por mujeres. Sin embargo, de acuerdo con nuestra realidad poblacional, para lograr una representación equitativa, 85 de estos cargos deberían ser ocupados por féminas (Valle, 2007).

Este tipo de estadísticas muestra la inequidad en cuestión numérica. A pesar de ello, no implica una reivindicación de políticas públicas que favorezcan y ayuden a las mujeres. Se necesita una representación de mujeres dispuestas a ejercer su trabajo, en términos políticos, que provoque y aspire a la concientización de la carencia e importancia de la equidad. Esto se logra por medio de la representatividad cualitativa.

La aportación que realiza este escrito en el ámbito de las relaciones laborales consiste en concientizar que la diversidad de género pudiera aumentar la probabilidad de que se legislen proyectos a favor de las mujeres trabajadoras, tanto las que laboran fuera o dentro del hogar. Además, fomentaría ayudas que puedan brindar la oportunidad de cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que no trabajan. De igual forma, atendería e incitaría a todas las personas que están en la economía informal a facilitar el proceso de obtención de un empleo justo y digno. La diversidad de género es una estrategia que favorece la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y varones en el mercado laboral (Heredia, 2005). De manera similar, pudiese fomentar debates y deliberaciones sobre política pública que sean más inclusivas. Actualmente, como parte de las prioridades que se destacan en las relaciones laborales, las mujeres que ocupan puestos políticos deberían priorizar proyectos de ley en el entorno laboral tales como: licencias de maternidad, espacio para lactancia, igualdad de salario, entre otras legislaciones. De igual manera, deben incluir en sus planes de trabajo de política pública temas relacionados a niños, familias y asuntos que impactan directamente a las mujeres. Lau expresa en “Cuando hablan las mujeres” que reconocer la importancia de las experiencias femeninas como recurso para el análisis social tiene implicaciones evidentes para la estructuración de las instituciones sociales, de la educación, de los laboratorios, las publicaciones, la discusión cultural y el establecimiento de agencias de servicios; en suma, para la estructuración de la vida social en su totalidad (1998).

En cambio, a lo que establece Lau, Lagarde (1999) hace mención del impacto que por años han tenido las propuestas que confrontan las desigualdades entre el hombre y la mujer establecidas con conciencia feminista; y como actualmente mediante las luchas constantes son capaces, de al menos, tener un papel protagónico en propuestas políticas de forma global:

Las mujeres no siempre han tenido agendas políticas; y cuando las han tenido, no siempre han sido globales y a la vez particulares como ahora. Es decir, que por primera vez en la historia las mujeres miran al mundo desde un piso político propio, que aunque está en confrontación política y en desigualdad, es un piso de referencia identitaria. (1999, p.6)

Análisis crítico

Es necesario que las mujeres que tienen potestad para proponer este tipo de política tomen en consideración la teoría política feminista como un ente principal para fomentar propuestas. La teoría política feminista trabaja para alcanzar tres objetivos principales: entender y criticar el papel del género en la teoría política y cómo se interpreta, reformular la teoría política a través de la normativa de género especialmente igualdad de género, y apoyar la ciencia política a favor de la igualdad de género (Watson, 2013). Por otro lado, la inclusión de la teoría de género surge en el contexto del movimiento feminista. Esto debido a la emancipación de las mujeres y la reivindicación de la igualdad de género con el hombre, a través del rechazo de la estructura patriarcal de la sociedad, la reivindicación del poder sobre el propio cuerpo con una gestión libre de la sexualidad, de la maternidad y la igualdad de derechos político-sociales con el hombre, se enfoca en los procesos sociales y las estructuras culturales (Samuele, 2016). Por último, las teorías antes mencionadas toman en consideración la teoría de la justicia distributiva, refiriéndose a lo justo o correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad. Los principios de la justicia distributiva son principios normativos diseñados para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica (Aguilar, 2019), de modo que, mediante los esfuerzos políticos se puedan lograr cambios socioeconómicos justos y equitativos para las mujeres. Cada una de estas teorías nos facilitan el estudio y el propósito de este escrito.

La política es un campo predominado por hombres y muchas mujeres temen a ser partícipes por prejuicios y estereotipos. Como anteriormente se menciona, las mujeres son el 53% de la población y no son la mayoría en los puestos de poder político, ya sean o no partidistas; en cambio, si las mujeres logran ocupar al menos la mitad de los escaños político-partidistas, se lograría una igualdad en cuanto los poderes entre el hombre y la mujer para emitir propuestas. Sin embargo, esta igualdad puede llegar, pero no necesariamente significa que las mujeres en esos puestos van a aplicar las políticas feministas, porque la cantidad no siempre significará calidad. Para obtener una transformación social que adelante la igualdad de oportunidades de las mujeres, debemos apoyar y fomentar la creación de programas que integren la educación sobre la participación de las mujeres en temas como la política y diversidad de género. Además, se deben fomentar investigaciones y estudios dirigidos al desarrollo de la responsabilidad social. Estas iniciativas han comenzado con las aprobaciones de la alerta nacional y la alerta rosa que fueron propuestas fomentadas por mujeres en los puestos electivos para ir manejando la gran problemática de las mujeres en el país. Por otro lado, la colectividad feminista propone el estado de emergencia. La colectividad femenina es un movimiento que realiza política, pues ejerce presión con la opinión pública y participa de conversaciones para la implementación de mejores proyectos para la protección y validez de los derechos de la mujer. A través del movimiento establecen que con esta aprobación se le brindará prioridad a los temas relacionados con la violencia de género, proveyendo alternativas para evitar sucesos trágicos. Sugieren que como objeto de análisis se instale la educación de la población con perspectiva de género. Debido a esto, es meritorio señalar la importancia de que haya mujeres feministas en los escaños político-partidistas para que puedan impulsar medidas para atender de manera rápida los asuntos de prioridad para la protección de todas aquellas que sufren de violencia o desigualdad de género.

Se ha reconocido con el pasar del tiempo que el mundo de la política partidista es de hombres sumergidos en una cultura machista y patriarcal, por sus estilos de liderazgo y conducta. Se necesita que las mujeres y hombres estén dispuestos a renovar y promover estrategias dirigidas a hacer política que se nutra en democracia, para que la equidad sea evidente y que se logre alcanzar igual representación para la promulgación de un mundo mejor. Es de suma importancia que, además de existir una representación numérica, haya una representación cualitativa. No tiene validez el factor numérico si no se imparten legislaciones con perspectivas sobre las teorías antes mencionadas. Se necesitan mujeres que adelanten y antepongan los intereses de otras mujeres, por encima de los partidos políticos y que creen analíticamente las legislaciones con perspectiva de género, una que escasamente se ha vivido en Puerto Rico. De nada nos sirve que los escaños políticos estén elevados por mujeres que solo piensan en sus intereses político-partidistas y electorales; se trata de pensar en un país para la mujer.

Referencias

Acevedo Gaud, L. (2013). Género y procesos electorales en Puerto Rico. Ámbito de Encuentros, 6(1), 269–305. http://sociales.uprrp.edu/cipo/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/GENERO-Y-PROCESOS-ELECTORALES-AMBITO-ENCUENTROS.pdf

Aguilar, F. (2019). Teorías moderna de la justicia. Biblioteca Cejamericas. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3504/Aguilar-Teorias_de_justicia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fontela, M. (2008). ¿Qué es el patriarcado? Mujeres en Red. http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396

Fundación Sila María Calderón. (2004). Centro para Puerto Rico | Fundación Sila M. Calderón. http://centroparapuertorico.net/

Heredia, E. B. (2005). Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa, (50), 37-54.

Lagarde, M. (1999). Claves feministas para liderazgos entrañables. Biblioteca Cejamericas. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3504/Aguilar-Teorias_de_justicia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lamas, M. (1996). La perspectiva de género. Revista de Educación y Cultura de la sección 47 del SNTE, (8), 1-8. https://www.academia.edu/20808959/LA_PERSPECTIVA_DE_G%C3%89NERO_Revista_de_Educaci%C3%B3n_y_Cultura_de_la_secci%C3%B3n_47_del_SNTE

Lau, A. (1998) Cuando hablan las mujeres. En E. Bartra (Ed.), Debates en torno a una metodología feminista (2da ed., pp.185-198). Universidad Autónoma Metropolitana.

López Merlán, A. (2019). Estado de emergencia v. alerta nacional. In Rev. http://revistajuridica.uprrp.edu/inrev/index.php/2019/10/31/estado-de-emergencia-v-estado-de-alerta-nacional/

Massolo, A. (Ed.). (1994). Los medios y los modos: Participación política y acción colectiva de las mujeres. México, D.F.: El Colegio de México. https://doi.org/10.2307/j.ctvhn0c30

Organization for Economic Cooperation and Development. (2016). Mujeres, Gobierno y diseño de políticas públicas en los países de la OCDE: fomentar la diversidad para el crecimiento incluyente. Senado de la República México. https://doi.org/10.1787/9789264256613-es

Osborne, R. (2005). Desigualdad y relaciones de género en las organizaciones: diferencias numéricas, acción positiva y paridad. Política y Sociedad, 42(2), 163-180. https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0505230163A

Quiñones Domínguez, M. (2011). Mujeres puertorriqueñas en el poder. ¿Qué ganamos con ello? II Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, Universidad Nacional de la Plata. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4883/ev.4883.pdf

Raffino, M. E. (2019, diciembre 11). Concepto de movimiento feminista. Concepto de. https://concepto.de/movimiento-feminista/

Ramos, C. (2005). El género y la participación política en Puerto Rico. Caribbean Studies, 33(1), 205-248.

Rivera López, L. (2016). La incursión de las mujeres puertorriqueñas a la política. La incursión de las mujeres puertorriqueñas a la política [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, España]. https://eprints.ucm.es/41949/1/T38584.pdf

Romero, J. (2019). Mujer. Concepto Definición. https://conceptodefinicion.de/mujer/

Samuel, M. (2016, mayo 19). La teoría de género y las familias postmodernas. Cultural UCV. https://blogs.ucv.es/cultural/la-teoria-de-genero-y-las-familias-postmodernas/

Serra, R. (2013). Discriminación múltiple. Academia.edu. https://www.academia.edu/3664200/DISCRIMINACI%C3%93N_M%C3%9ALTIPLE

Ucha, F. (2008, noviembre). Definición de igualdad. Definición ABC. https://www.definicionabc.com/social/igualdad.php

Valle, N. (2007). Proyecto de las mujeres. Identidades, 5, 7-16. https://cayey.upr.edu/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Revista-Identidades-Vol-5.pdf

Watson, L. (2013). Feminist political theory. Wiley online library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781444367072.wbiee757

Yirda, A. (2020). Política. Concepto Definición. https://conceptodefinicion.de/politica/

![[IN]Genios](http://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51c861c1e4b0fb70e38c0a8a/48d2f465-eaf4-4dbc-a7ce-9e75312d5b47/logo+final+%28blanco+y+rojo%29+crop.png?format=1500w)

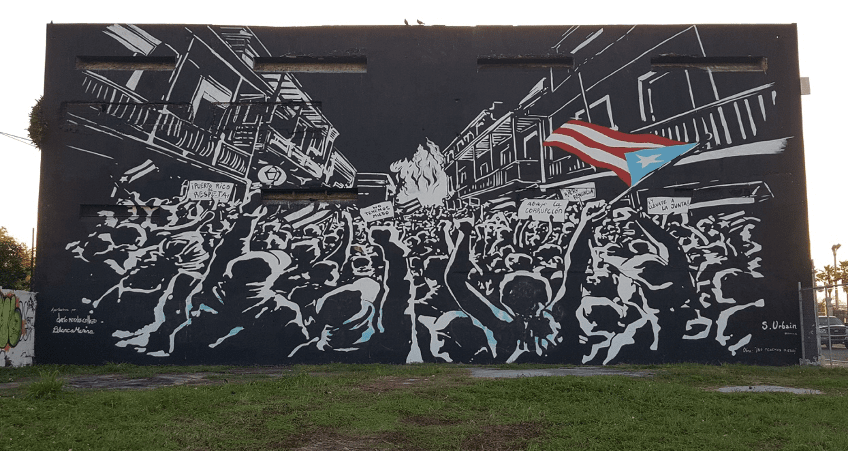

![Imagen 1: Best photo ever! #endgamepredition #endgame #marvel #puertorico #deartomyheart #boricua #renunciaricky #rickyrenuncia (2019). [Meme]. https://www.picuki.com/media/2095986579230637191](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51c861c1e4b0fb70e38c0a8a/1607207665696-44MJL9X7L2IO2QAXQQL9/Picture1.png)

![Imagen 2: rooven🎄 on Twitter. (2019) [Meme]. Recuperado dehttps://twitter.com/gabyo777/status/1151532698126770176](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51c861c1e4b0fb70e38c0a8a/1607207713610-E5E7M8VVMEOIIGAC5V27/Picture2.png)