Reviving Río Piedras: Business incentives for economic growth

Alejandro A. González Rosas

Departamento de Economía & Finanzas

Facultad de Administración de Empresas, UPR RP

Gabriela M. Rodríguez Lladó

Departamento de Economía

Facultad de Administración de Empresas, UPR RP

Laura E. Suárez Durán

Departamento de Economía

Facultad de Administración de Empresas, UPR RP

Recibido: 20/09/2023; Revisado: 09/04/2024; Aceptado: 15/05/2024

Resumen

Este estudio investigativo se centra en el análisis de los factores económicos y sociales que han obstaculizado el desarrollo de Río Piedras y la efectiva implementación de la ley especial para su rehabilitación. Empleando herramientas investigativas como entrevistas y análisis literario, se identifican el sesgo de retrospectiva y la insuficiencia de los incentivos proporcionados por la legislación, que dificultan la aplicación eficaz de leyes y programas. Basándonos en los hallazgos, se propone la participación de organizaciones comunitarias para colaborar en la mitigación de los efectos del sesgo. Además, se recomienda una enmienda a la ley, para estimular la inversión de empresarios locales. Estas medidas se presentan como pasos críticos hacia el avance económico y social de Río Piedras.

Palabras claves: incentivos, desarrollo económico, sesgo de retrospectiva, empresarios, Río Piedras

Abstract

This investigative study focuses on analyzing the economic and social factors that have hindered the development of Río Piedras and the effective implementation of its rehabilitation law. Using research tools such as interviews and literary analysis, hindsight bias and the inadequate incentives provided by the legislation are identified as elements that cripple the effective application of laws and programs. Based on the findings, the participation of community organizations is proposed to collaborate in mitigating the effects of bias. Additionally, an amendment to the laws is recommended to stimulate investment by local entrepreneurs. These measures are presented as critical steps towards the economic and social advancement of Río Piedras.

Keywords: incentives, economic development, hindsight bias, entrepreneurship, Río Piedras

Introducción

Con tan solo tomar un paseo por las calles del casco urbano de Río Piedras, podemos notar una urgencia inevitable para la rehabilitación y desarrollo de la comunidad. Siendo una de las cunas principales para el desarrollo de la transportación, educación y comercio del país, la importancia de mantener viva esta comunidad es indispensable. La caída en productividad, infraestructura y presencia económica a través de los años en Río Piedras ha aumentado el desinterés y temor de empresarios dispuestos a invertir y mantenerse operando. Por esta razón, se crea la Ley Núm. 75 del 1995, Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras. Los esfuerzos presentados a través de esta ley están centrados en promover el desarrollo económico a través de incentivos empresariales. Sin embargo, la misma no ha sido efectiva. El problema en Río Piedras es imposible de encapsular en un solo motor, sino que es una combinación de muchas variables, las cuales afectan su situación actual. No obstante, a través de nuestra investigación hemos logrado identificar aquellas razones que encontramos ser principales.

Este análisis estará centrado en aquellos sesgos que empoderan el pensamiento y comportamiento de dichos empresarios, específicamente el sesgo de retrospectiva (hindsight bias), la ineficiencia en la promoción de incentivos y la necesidad de crear incentivos más abarcadores. El sesgo de retrospectiva, también conocido como el fenómeno de "lo sabía todo el tiempo", es cuando se cree que un evento es más predecible después de que se conoce que antes de que se conozca. El sesgo de retrospectiva está muy presente en el pensamiento de los empresarios de Río Piedras. Debido a pasadas experiencias con propuestas de incentivos y falta de apoyo, los empresarios han tomado una posición de rechazo al perder confianza en el Gobierno de Puerto Rico. Al tener muy presente el sesgo de retrospectiva, los empresarios se encuentran desconfiados y seguros que cualquier ayuda ofrecida por el Gobierno será inefectiva o insuficiente.

Revisión de literatura

Esta investigación tiene como propósito identificar cómo el sesgo de retrospectiva está presente en el proceso de toma de decisiones de los empresarios de Río Piedras en torno a incentivos ofrecidos por el Gobierno de Puerto Rico para su desarrollo económico.

En “Hindsight bias and trust in government: Evidence from the United States” (2022), Herz et al. plantean la hipótesis de que el sesgo retrospectivo (hindsight bias) afecta la confianza en el gobierno. Utilizaron en su investigación datos de dos experimentos que se realizaron en línea con participantes reclutados de Amazon Mechanical Turk. En el primer experimento, 646 participantes completaron una encuesta que evaluó su confianza en el gobierno y su percepción del sesgo retrospectivo. En el segundo experimento, se asignó aleatoriamente a 297 participantes para leer uno de dos artículos de noticias sobre una decisión tomada por el gobierno, ya sea antes o después de conocer el resultado de la decisión. Los investigadores recopilaron datos sobre la confianza de los participantes en el gobierno, su percepción del sesgo retrospectivo y su ideología política. Por otro lado, Bi et al. (2021) se concentraron en el hecho de que los emprendedores exhiben comportamientos de confianza diferentes a los de los no-emprendedores, mediante un experimento que realizaron con 69 participantes, incluidos 36 emprendedores y 33 no emprendedores. El experimento se llevó a cabo en un entorno de laboratorio y los participantes jugaron un juego de inversión en el que tenían que decidir si invertir en un socio en función de su confianza en la honestidad del socio. Los investigadores recopilaron datos sobre los comportamientos de confianza de los participantes, incluida la cantidad de dinero invertido y el momento de sus decisiones de inversión. También recopilaron información demográfica sobre los participantes, como su edad y sexo.

De igual manera, Herz et al. (2022) encontraron que los participantes a quienes se les pidió que evaluaran una respuesta del gobierno a una crisis hipotética mostraron un sesgo retrospectivo, percibiendo la respuesta como menos efectiva que antes de que ocurriera la crisis. Este sesgo redujo su confianza en el gobierno, pero solo para los participantes que se identificaron como políticamente conservadores. Mientras, Roese y Vohs (2012) encontraron que el sesgo retrospectivo es un sesgo cognitivo generalizado que afecta nuestra memoria y juicio. El trabajo discute cómo el sesgo retrospectivo surge de un sistema de memoria que enfatiza la importancia del conocimiento existente y minimiza el papel de la nueva información. También sugiere que el sesgo retrospectivo puede tener efectos positivos en la toma de decisiones, como promover el aprendizaje de experiencias pasadas.

El artículo “The failures of economic development incentives” (Peters & Fisher, 2004) presenta cómo los incentivos para el desarrollo económico suelen ser ineficaces para promover el crecimiento económico y sugiere que los enfoques alternativos (invertir en educación, infraestructura y calidad de vida), en lugar de depender de incentivos financieros, pueden ser más efectivos. Mientras, “Solving the problems of economic development incentives” (Bartik, 2005) establece como hipótesis que los problemas con los incentivos de desarrollo económico pueden resolverse mediante el diseño de incentivos que estén alineados con estrategias de desarrollo económico más amplias y que aborden las causas profundas de los desafíos económicos. Trabajando paralelamente, ambos artículos descubrieron que los incentivos de desarrollo económico, incluidas las exenciones fiscales y los subsidios, no conducen necesariamente al crecimiento económico a largo plazo, e incluso pueden resultar en una pérdida neta de ingresos para el gobierno. Se argumenta que los incentivos deben estar dirigidos a industrias y empresas específicas, basarse en resultados medibles y diseñarse para maximizar los beneficios netos para la sociedad (Bartik, 2005; Peters & Fisher, 2004).

Finalmente, Bi et al. (2021) presentaron resultados muy interesantes. Descubrieron que los empresarios son más rápidos en confiar que los no-empresarios. Además, encontraron que el comportamiento de confianza de los empresarios está más influenciado por el pensamiento rápido e intuitivo y, por ende, también se les hace más fácil recuperar confianza luego de esta ser violada.

A partir de lo presentado en los cinco artículos antes expuestos, puede estar claro una cosa: el sesgo de retrospectiva está muy presente en el pensamiento de los empresarios de Río Piedras. Al perder confianza en el Gobierno de Puerto Rico, debido a pasadas experiencias con propuestas de incentivos y de más, los empresarios han tomado una posición de independencia y rechazo. Al tener muy presente el sesgo de retrospectiva y el “sabiendo que iba a pasar”, los empresarios se encuentran con desconfianza y seguros que cualquier ayuda ofrecida por el Gobierno será inefectiva o insuficiente. Por ende, ninguna propuesta de incentivos será efectiva hasta que no se trabaje el problema principal: reestablecer confianza en la comunidad de Río Piedras. Como presentan Bi et al. (2021), los emprendedores son los participantes de la comunidad que más fácil confían, más fácil desconfían y también más fácil vuelven a confiar. Con esto, se puede establecer un plan de acción. Se debe concentrar en crear incentivos que sean directamente beneficiosos a la comunidad con relación a su infraestructura, educación y calidad de vida para así fomentar confianza en la comunidad de Río Piedras. Al concentrarnos en la comunidad y sus necesidades, podemos entonces establecer un crecimiento y desarrollo económico más estable y efectivo.

El desarrollo económico se refiere a un proceso multifacético destinado a mejorar el bienestar económico y la calidad de vida dentro de una región o área en particular. Abarca varios aspectos, incluyendo la creación de oportunidades de empleo, la mejora de la infraestructura, la promoción de los avances tecnológicos y la mejora de los marcos sociales e institucionales (Carroll & Blair, 2008). Si bien el crecimiento y el desarrollo económico están relacionados, difieren en su enfoque y los resultados deseados. El crecimiento económico se refiere principalmente a un aumento en la producción de bienes y servicios dentro de una economía, a menudo medido por cambios en el producto interno bruto (PIB). Por otro lado, el desarrollo económico va más allá del mero crecimiento del PIB y tiene en cuenta indicadores más amplios y abarcadores. Hace hincapié en el crecimiento sostenible e inclusivo, con el objetivo de crear un entorno en el que todas las personas tengan la oportunidad de participar y beneficiarse de las actividades económicas, hecho que es de máxima importancia en una comunidad tan diversa como Río Piedras. El desarrollo económico se centra en las mejoras a largo plazo en los niveles de vida, la equidad social y la calidad de vida en general, en lugar de medir únicamente la expansión de la economía. Es por esto que lo evidentemente necesario en Río Piedras es el desarrollo económico extenso. Sin embargo, para que se pueda lograr y mantener un crecimiento económico estable y saludable, se debe tomar en consideración las particularidades de la misma, sus necesidades y su contexto histórico, entre otros factores (Carroll & Blair, 2008).

Lograr el desarrollo económico es uno de los principales objetivos de los gobiernos contemporáneos, quienes tienden a fomentar la idea de impulsar el crecimiento económico mediante la otorgación de incentivos. Definidos como los “beneficios directos que son proveídos a firmas para incentivar su apertura, expansión y retención” (Parilla & Liu, 2018), tienen el objetivo de “alentar a empresas a ubicarse o expandir y conservar trabajos en una economía estatal o local” (Bartik, 2018). En el caso de Río Piedras, y de gran parte de Puerto Rico, los incentivos implementados consisten en algún tipo de exención porcentual del pago de contribuciones sobre algún tipo de ingreso o gasto. Por lo general, estos son otorgados a compañías que prometen una gran inversión en mercados locales y grandes cantidades de empleo.

Slattery y Zidar (2020) evidencian el uso frecuente de tres tipos de incentivos económicos en la política pública. En primera instancia tenemos los firm-specific incentives o incentivos para empresas individuales, creados específicamente para una empresa. La flexibilidad que provee estos incentivos permite a gobiernos estatales y locales llegar a acuerdos con empresas sobre niveles de inversión y número de empleos creados, y su objetivo principal es atraer y retener empresas con grandes multiplicadores económicos (Slattery & Zidar, 2020). Por multiplicadores económicos, los autores se refieren a los posibles beneficios que la llegada de esta empresa puede tener en la localidad. Moretti (2010) muestra que los beneficios obtenidos directamente por los empleados tienen el potencial para esparcirse a la localidad en general, ya que la nueva firma puede incrementar la demanda de trabajadores y como consecuencia aumentar los salarios locales. En su mayoría, estos incentivos son otorgados a grandes empresas de manufactura y de tecnología, y a empresas en industrias que requieren altos niveles de educación y destreza. Debido sus grandes multiplicadores, industrias de esta índole suelen ser entre las más incentivadas, y en particular el área de tecnología es resaltado como la industria más fructífera. Los elevados multiplicadores son consecuencia de los efectos de demanda en los suplidores locales, debido en gran medida a los elevados salarios de estas industrias y a sus grandes líneas de suplidores locales. Cabe resaltar que la decisión sobre la otorgación de estos programas cae en las manos del gobierno y presume que estos saben identificar las firmas con mayores beneficios posibles para la localidad.

En segundo lugar, tenemos incentivos dirigidos hacia ciertas áreas. Contrario a los incentivos de firmas individuales, estos programas permiten reducciones contributivas en todas las empresas localizadas en un área predeterminada (Slattery & Zidar, 2020). Giroud y Rauh (2019) encuentran que este tipo de incentivo promueve la entrada de nuevas firmas y la expansión de firmas existentes. Slattery & Zidar (2020) encontraron que el estudio Suárez Serrato y Zidar (2016) evidencia que este tipo de incentivos pueden incrementar la demanda para los mercados laborales y otras entidades locales.

Por último, los incentivos intermedios involucran una reducción en la base contributiva mediante la reducción de contribuciones de un grupo de empresas basadas en algunas actividades o industrias (Slattery & Zidar, 2020). Un ejemplo suele ser los créditos contributivos por inversiones y concesiones por depreciación acelerada, los cuales reducen las contribuciones de empresas que invierten grandes cantidades de dinero. Los créditos contributivos por investigación y desarrollo dirigidos hacia empresas que invierten sustancialmente en desarrollo e investigación son otro ejemplo de estos programas (Slattery & Zidar, 2020).

Los incentivos monetarios forman parte integral de la política pública contemporánea, pero solo abarcan una parte de los esquemas de incentivos. Por lo general, son utilizados en conjunto con incentivos no monetarios (como servicios personalizados para empresas, infraestructura y desarrollo de tierra). Bartik (2020) argumenta que los incentivos no monetarios pueden ser más efectivos que los incentivos monetarios. Los beneficios de estas ayudas no monetarias han sido evidenciados en estudios como Jarmin (1999), Kline & Moretti (2013) y Bartik (2020), encontrado evidencia para crecimiento sustancial en los beneficios obtenidos de programas de extensiones de manufactura y entrenamientos para empleados, inversión en infraestructura y desarrollo de terrenos, respectivamente.

El área de Río Piedras implementa regularmente incentivos no monetarios, teniendo acceso al Fideicomiso de Río Piedras, una entidad que busca adquirir terrenos y ponerlos al uso de la comunidad, en conjunto con la gran cantidad de incubadores en el área, las cuales brindan talleres, cursos y un sin número de otros beneficios para empresas en el área. En adición, el Centro de Acción Urbana y la Universidad de Puerto Rico proveen programas dirigidos a ayudar a las empresas en Río Piedras. La concentración de incubadoras, organizaciones e instituciones en el área de Rio Piedras abre la puerta para incentivar aún más estos programas.

En primera instancia, los incentivos no monetarios resultan considerablemente más costo-efectivos que sus contrapartes monetarias y sus beneficios han sido evidenciados en varios estudios. Sin embargo, la manera en que se financiarán estos programas está significativamente correlacionada a los resultados que estos obtendrán. Un financiamiento que implique la reducción en programas progresivos dirigidos hacia la población en general, como una eliminación o cortes en programas de bienestar y educación pública, resultará en impactos negativos (Bartik, 2020).

La implementación de futuras iniciativas de desarrollo económico en Río Piedras debe considerar incentivar industrias con grandes multiplicadores, en particular, el área de tecnología, que, al estar en la proximidad inmediata de la Universidad de Puerto Rico, podrá obtener trabajadores educados en el área. En cuanto a los incentivos a ser implementados en el área de Río Piedras, estos deben ser utilizados cuidadosamente y deben cubrir las necesidades de los empresarios locales y de la comunidad en general. En adición, el proceso de entrevistas nuestro evidenció una necesidad por incentivos económicos más abarcadores. En otras palabras, los incentivos económicos que fueron recibidos por diversos empresarios no lograban reducciones sustanciales en sus costos, ni tampoco ofrecían beneficios que facilitarán sus operaciones de manera significativa. Proveer mejores beneficios a estos empresarios puede promulgar su estadía en el área, promoviendo criminalidad reducida, áreas limpias y la posibilidad de mayores beneficios a la comunidad.

Adicionalmente, los incentivos en Río Piedras deben tener mayores beneficios económicos que áreas aledañas, debido en gran medida a sus condiciones económicas. Este argumento es apoyado por Bartik (2015) y Austin et al. (2018), quienes sugieren que los beneficios de incentivos económicos serán mayores en comunidades con altos niveles de desempleo y en particular con altos niveles de desempleo involuntario. Incentivos en estas áreas pueden significar beneficios individuales, una baja en la criminalidad, un alza en los beneficios para miembros familiares y mayores beneficios fiscales locales (Bartik, 2020). Un incremento en empleos en áreas afectadas económicamente logra aumentar las ganancias totales de estas mediante un incremento en la tasa de empleo local, e incluso puede resultar en beneficios que serán al menos 60% mayores que los experimentados en áreas sin graves problemas económicos (Bartik, 2020).

Cordero-Arroyo et al. (2019) llevó a cabo una investigación muy similar a la aquí presentada, incluyendo los resultados de las entrevistas a 18 dueños de microempresas. El enfoque principal de dicha investigación es precisamente enfatizar la importancia del emprendimiento y demostrar, desde la perspectiva de un empresario, cómo el gobierno y sus políticas afectan estos pequeños negocios locales, entre otros factores. Este artículo evidentemente está altamente correlacionado con la presente investigación, particularmente con el elemento del hindsight bias. El grupo focal de empresarios estaba compuesto por nueve hombres y nueve mujeres que cumplían con las siguientes características: ser propietarios de pequeñas o medianas empresas, tener 21 años o más, haber participado en una encuesta a dueños de pequeñas empresas registradas en la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico entre el 2005 y el 2011, y ser clasificado como pobre al momento del establecimiento de su empresa, según las respuestas de la encuesta previamente mencionada. A raíz de esta investigación, se presentaron resultados extremadamente interesantes; sin embargo, lo más pertinente a la propuesta actual es que los autores identificaron cuáles eran los obstáculos más devastadores para los negocios desde la perspectiva de sus dueños. Los obstáculos más significativos según los resultados de las entrevistas fueron: las relaciones familiares, los costos operacionales, la falta de financiamiento, la competencia, la corrupción y las relaciones con el gobierno.

Al analizar las categorías de obstáculos que enfrentan estas empresas, resaltan mayormente los costos operacionales, la falta de financiamiento, la corrupción y la relación existente entre los empresarios y el gobierno. Bajo la categoría de costos operacionales, todos los empresarios entrevistados mencionaron el costo elevado de los servicios de agua y energía eléctrica. Sin duda, este fue el costo operacional mencionado con mayor frecuencia por los empresarios. Los empresarios mencionaron no solo lo exorbitante que era el costo del kilovatio por hora, sino también la fianza requerida para solicitarla, en conjunto a las multas que reciben por conexiones defectuosas, aunque estas no hayan ocurrido con intención. También se mencionó en numerosas ocasiones la fluctuación en precio de la luz como un factor que no les permitía presupuestar sus gastos adecuadamente.

Bajo la categoría de falta de financiamiento, los empresarios mencionaron que era un obstáculo principal a su desarrollo como empresa lo restrictivo o difícil que era obtener un préstamo. Se menciona que el nivel de exigencia que tenían los bancos a la hora de brindarle un préstamo a uno de estos pequeños negocios era imposible de cumplir y que simplemente los préstamos se convirtieron en un método de financiamiento inaccesible para ellos. El artículo también hace un excelente análisis al mencionar que “el financiamiento es una de las pocas características del ambiente de negocios que está robustamente relacionada al crecimiento de las empresas”, por ende, el crecimiento de estas empresas locales ha sido severamente debilitado por esta inaccesibilidad a los préstamos bancarios. Se menciona como la falta de financiamiento restringe el poder comprar inventario y reinvertir en el negocio, lo cual limita severamente a estos empresarios y los posiciona en desventaja.

Finalmente, se discute el tema de la reglamentación gubernamental sobre dichos negocios y el impacto de este. Muchos de los empresarios expresaron que comprenden la importancia de la reglamentación gubernamental en general, pero identificaron ciertos factores que ellos entienden que provienen de dicha reglamentación que contribuyeron al cierre de su negocio o seriamente los impacta de forma negativa. Los empresarios mencionaron ocurrencias de falta de claridad en requisitos gubernamentales, la gran cantidad de requisitos establecidos, en conjunto a la numerosa cantidad de permisos que necesitaban obtener, la burocracia involucrada en el proceso de otorgamiento de dichos permisos y finalmente las multas y la corrupción gubernamental dentro de estos procesos.

Cordero-Arroyo et al. (2019) concluyen que, a pesar de que los empresarios o la mayoría de ellos eran clasificados como pobres al momento de iniciar operaciones, la necesidad no fue su motivación mayor para abrir puertas: fueron las potenciales oportunidades. Sin embargo, en el transcurso de sus operaciones la mayoría de los empresarios sufrieron grandemente por los obstáculos previamente mencionados. Es importante destacar que en el artículo se concluye que las potenciales ayudas gubernamentales brindadas no fueron percibidas por los empresarios como ayuda. Esto es debido a que los obstáculos que forman parte del proceso para adquirir o cualificar para dichas ayudas era tan arduo y extenso que algunos de las empresas sucumbieron y otras continuaron luchando. Este dato es extremadamente importante, especialmente cuando nos percatamos que esta investigación se llevó a cabo en el 2019 y vemos como son los mismos impedimentos y obstáculos presentes al día de hoy. Es palpable como el hindsight bias no solo continúa siendo un elemento altamente presente y contribuyente a la situación económica de estas empresas locales, si no se puede argumentar que con el pasar de los años ha aumentado. En fin, es precisamente por investigaciones económicas como esta que se identifica la necesidad para un cambio y una reestructuración.

Metodología

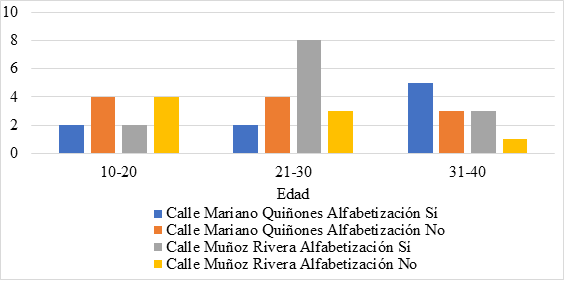

Este trabajo se realiza como un estudio exploratorio, con el objetivo final de comprender por qué no han funcionado las iniciativas de desarrollo en Río Piedras. Se realizó una extensa revisión de literatura sobre factores como los sesgos de comportamiento, el desarrollo económico y los incentivos económicos. En conjunto con el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE) se realizó un análisis detallado de las leyes implementadas con este propósito. Por último, se llevaron a cabo entrevistas a ocho (8) personas de diversos ambientes. Se entrevistaron a dos residentes del área de Río Piedras, dos economistas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, dos comerciantes con incentivos municipales o estatales y dos comerciantes sin incentivos económicos. Las entrevistas consistieron en contestar una serie de preguntas abiertas relacionadas a la historia de Río Piedras, su contexto actual y cómo las iniciativas del estado habían mejorado, si en algo, las condiciones del área. Se llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas, en donde las preguntas fundamentales para el propósito de nuestra investigación fueron las siguientes: ¿Los incentivos empresariales de Río Piedras tuvieron algún impacto sobre su decisión de iniciar operaciones en el área? ¿Ha solicitado algún incentivo para su negocio en cualquier periodo, luego de abrir su negocio? ¿Conocía los incentivos de la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras? En el caso de ser afirmativa la respuesta, ¿por qué no solicitó dichos incentivos?

Luego de concluir las entrevistas, se logró identificar que: todos los empresarios negaron que los incentivos empresariales hayan tenido algún impacto en su decisión de iniciar operaciones en Río Piedras, dos (2) de los cuatro (4) empresarios contestaron que sí habían solicitado incentivos municipales y solo uno (1) de los comerciantes conocía sobre la Ley Núm. 75. Sin embargo, no cualificaba para acogerse a dichos incentivos y los encontraba insuficientes tomando en consideración los pasos burocráticos requeridos para adquirir los mismos.

Análisis de leyes, programas y medidas

Durante el transcurso de este estudio exploratorio se han analizado posibles soluciones al estancamiento y declive del área de Río Piedras. Con el propósito de reconocer qué ha sucedido en Río Piedras debemos observar las previas intervenciones por parte del estado y por qué su impacto ha sido mucho más limitado de lo que pretendían.

Comenzaremos este análisis con la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras o la Ley 75 de 5 de julio de 1995. Esta ley se recuesta sobre la idea de atraer un número razonable de inversiones mediante exenciones contributivas, con el objetivo de mejorar el físico, la seguridad y la imagen del área. Antes de entrar en los beneficios otorgados debemos entender los términos “Rehabilitación Sustancial” y “Mejora”. Por rehabilitación sustancial se entiende “toda obra de reconstrucción que sea igual o mayor al veinticinco (25) por ciento del valor de mercado de la propiedad a rehabilitarse, excluyendo el valor del terreno donde esté ubicada la misma” (Ley 75, 1995). Por otro lado, mejora se refiere a “toda inversión igual o mayor a veinticinco mil dólares ($25,000) que se realice para mejorar las condiciones físicas de una propiedad dedicada al uso cultural como cinematógrafo, teatro, sala de conciertos, galería de arte o cualquier otro uso con fines culturales, teatrales o artesanales” (Ley 75, 1995). Es mediante el establecimiento de una nueva construcción de propiedad elegible, la mejora o la rehabilitación sustancial de una propiedad en la Zona Especial de Planificación en Río Piedras que los negocios pueden adquirir exenciones contributivas sobre ingresos, propiedad inmueble y mueble y sobre cualquier tipo de alquiler, patente o arbitrio municipal. Además, estos negocios pudieran “recibir una deducción adicional, para fines del cómputo de su contribución sobre ingresos, equivalente al cinco (5) por ciento del salario mínimo aplicable de cada nuevo empleo creado” (Ley 75, 1995).

También existen los incentivos ofrecidos por la oficina de Emprendimiento Capital del Municipio de San Juan, la cual se encarga de desarrollar el crecimiento económico en las áreas de dicho municipio mediante programas de exenciones contributivas. Estos incluyen: exoneración total del pago de contribuciones sobre propiedad mueble, exoneración total sobre el total del pago de contribuciones sobre propiedad inmueble y una exoneración total del pago de patentes por cinco años a nuevas empresas que se establezcan en las zonas del Casco de Río Piedras, Centro de Santurce, El Condado y El Viejo San Juan. En el caso de empresas o negocios previamente establecidos en estas áreas, se ofrecen los mismos beneficios a cambio de una inversión en mejoras capitales en sus terrenos y edificaciones de más de $50,000 o una expansión de sus actividades que resulte en cinco empleados adicionales a tiempo completo o 10 empleados irregulares con no menos de 900 horas trabajadas, cada uno durante un año. Los negocios que empleen a 75 empleados propongan la construcción de nuevas edificaciones, establezcan facilidades para atender la necesidad de estacionamiento o contribuyan al mejoramiento estético del área, podrán aplicar a una mayor dispensa de exenciones contributivas, la cual será otorgada a discreción del alcalde. Por último, proyectos de construcción que cualifiquen a los incentivos podrán pagar el importe de arbitrios municipales de construcción en tres plazos. Aparte de brindar exenciones contributivas, la oficina tiene la habilidad de brindar asistencia económica a microempresas localizadas en San Juan mediante la otorgación de grants que pueden alcanzar los $15,000 dólares a negocios existentes y $35,000 a nuevos negocios. Estos grants nada más podrán ser utilizados para gastos operacionales del negocio y requieren que estos tengan 10 empleados o menos (incluyendo al dueño), que los dueños o alguno de sus empleados sean de escasos recursos o que tengan un volumen de venta igual o menor a $350,000. La fuente principal de información sobre los incentivos ofrecidos por la oficina de Emprendimiento Capital del Municipio de San Juan fueron las páginas de Asistencia económica a pequeños y medianos negocios y el Programa de Incentivos Contributivos, ambas iniciativas localizadas en el portal web del Municipio Autónomo de San Juan (s.f.).

Ambas medidas son muy similares, pero sus resultados han sido drásticamente diferentes. Aunque no se consiguió una cifra oficial, entidades y personas que colaboraron en la implementación de la ley estiman que nada más solicitaron una o dos empresas a la Ley 75. A cambio, estos estiman que los decretos otorgados por Emprendimiento Capital han sido adquiridos por al menos 25 empresarios, de los cuales siete han sido en el área de Río Piedras. El factor determinante que ha causado este mayor número de solicitudes ha sido la facilidad con la que se otorgaron las exenciones y el mayor nivel de promoción. En el caso de Emprendimiento Capital, uno de los empresarios con incentivos económicos comentó que únicamente los obtuvo porque la administración municipal fue personalmente a promocionarse y a llenarle los documentos requeridos. Sin embargo, ambas medidas tienen un problema fundamental: los gastos requeridos para adquirir los incentivos son muy altos para muchos negocios. Por ejemplo, algunas de las empresas localizadas en Río Piedras tienen gran dificultad adquiriendo el capital necesario para realizar una inversión de $50,000 en sus propiedades. Los problemas relacionados a la adquisición de capital pueden ser solucionados implementando medidas que sean dirigidas a empresas más pequeñas o incluso a microempresas.

Finalizamos nuestro análisis con la Ley 60 de 2019. Conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, la Ley 60 consolida decenas de decretos, incentivos y subsidios que buscan fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico. En particular, nos enfocaremos en el programa de pequeñas y medianas empresas y en el programa de créditos contributivos para la industria hotelera. Se define microempresas como “aquellas pequeña y mediana empresa que generan un ingreso bruto menor de quinientos mil dólares anuales ($500,000.00), y posee siete (7) empleados o menos” (Ley 60, 2019). El Programa de Pequeñas y Medianas Empresas Innovadoras o PYMES Innovadoras “ofrece la oportunidad de obtener el capital que necesitan las PYMES y start-ups hasta un máximo de $100,000 para iniciar o escalar sus operaciones, con miras a la comercialización y exportación de sus innovaciones” (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, s.f.). Por su parte, el programa de créditos contributivos busca incentivar el crecimiento de la industria turística mediante la otorgación de créditos. Estos representan una reducción en contribuciones de hasta un 40% de la inversión realizada con propósitos turísticos, y pueden ser cedidos a terceros, usualmente por una cantidad monetaria especificada.

Los programas gubernamentales parecen sufrir de varios de los problemas discutidos durante nuestra revisión de literatura. Comenzando con el financiamiento, la Ley 75, la Ley 60 y Emprendimiento Capital del Municipio de San Juan tienen medidas para incentivar monetariamente a nuevas empresas. Sin embargo, los altos costos de entrada que ambos programas requieren pueden significar una barrera para muchas pequeñas empresas, resultando en el pobre aprovechamiento de los incentivos gubernamentales, ya que estos son únicamente utilizados por las pocas empresas que poseen un alto nivel de capital. Sin embargo, los comercios de Río Piedras tienden a ser pequeñas o medianas empresas que buscan satisfacer un nicho en la economía local, por lo que no poseen el poder adquisitivo que es requerido de ellos. La falta de financiamiento fue entre los principales problemas evidenciados en el artículo “Apoyos y obstáculos para el desarrollo de microempresas” de Cordero-Arroyo et al. (2019). Los altos costos de entrada y la naturaleza restrictiva de estos programas son un problema recurrente en este sector. El artículo muestra cómo esto resulta en una inhabilidad en adquirir acceso a estos programas. De igual manera, se observó un gran nivel de desconocimiento por parte de los empresarios sobre estos programas, un problema que puede ser atribuido a una deficiencia en su promoción. El sesgo de retrospectiva puede ser un contribuyente al desconocimiento general de estos programas. Si consideramos que el problema es un conjunto de ambos conceptos, el efecto puede ser aún peor.

En cuanto a los costos operacionales, no hay un intento sustancial por parte de estos programas para reducir los costos por servicios de agua y energía eléctrica, los cuales son los más mencionados por los empresarios. En cuanto a las patentes y los permisos, se ve una reducción en sus pagos, lo que puede resultar en una baja sustancial en los costos operacionales, aunque nuevamente los altos costos de entrada de estos programas reducen la efectividad de estos.

Se aprecia una falta en los programas de servicios personalizados para empresas. Recordemos que Bartik (2020) argumenta que estos son considerablemente más costos-efectivos que los incentivos monetarios. La falta de inclusión de los programas reduce sustancialmente los posibles beneficios que puede conllevar este tipo de política pública. Aun así, reconocemos que el área de Río Piedras tiene muchos lugares proveedores de estos servicios, pero si nuestro interés es brindar los mayores beneficios posibles, estos servicios son fundamentales para el desarrollo del área. El programa de pymes ofrecido por la Ley 60 mediante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es el que mayor beneficio puede tener, debido a su accesibilidad y sus grandes cantidades de financiamiento. Al ser un programa generalizado, sus beneficios no necesariamente serán dirigidos hacia los negocios del área de Río Piedras, pero sus amplias ayudas pueden servir como base de futuras iniciativas. Los créditos contributivos dirigidos hacia la empresa de turismo proveen los mayores beneficios posibles, con una exención contributiva de hasta 40% de la inversión realizada en turismo. Los créditos sirven como unos activos monetarios que al ser vendidos a otros empresarios pueden brindarle capital y liquidez a la empresa. Las restricciones hacia inversiones turísticas limitan su utilidad, pero puede servir de base para otros programas de incentivos. Por último, la falta de enfoque hacia el desarrollo de áreas con graves problemas económicos, con la excepción de la ley 75 de 1995, reduce grandemente los posibles beneficios y multiplicadores que estos pueden brindar. Este aspecto fue evidenciado en los estudios de Austin et al. (2018), Bartik (2015), Bartik (2020) y Moretti (2010).

Los programas de desarrollo económico analizados durante esta sección fallan en incentivar áreas con graves problemas económicos, lo que resultará en beneficios reducidos. Adicionalmente, el gran desconocimiento de estas políticas, caracterizado por la falta de promoción y un sesgo de retrospectiva marcado, han limitado el uso de estas. El financiamiento ofrecido y las reducciones en costos operacionales son considerables, aunque su utilidad es reducida por las grandes restricciones requeridas para obtenerlos. La Ley 60 y su programa de pymes y créditos contributivos por turismo proveen los mayores beneficios y pueden servir como la base de futuras políticas públicas.

Resultados de las entrevistas

Las entrevistas revelaron el gran nivel de desconocimiento que abarca a la comunidad de Río Piedras con respecto a las ayudas gubernamentales que han sido dirigidas hacia su desarrollo. Quedó evidenciado que todos, excepto uno de los participantes, no tenían conocimiento alguno sobre las ayudas. Sin embargo, al ser cuestionados sobre su interés en conocer más sobre estos programas, la mayoría mencionó que no estaban interesados. Testimonios como estos evidencian un gran nivel de indiferencia ante cualquier tipo de ayuda gubernamental por parte de la comunidad. En otras palabras, los habitantes de Río Piedras no son movidos por incentivos económicos debido a que se ha creado un comportamiento que les ha impedido llevar a cabo estas acciones. Este sesgo ha sido creado por décadas de iniciativas fallidas por parte de las administraciones gubernamentales que han fallado en lograr un desarrollo sustancial. El sesgo de retrospectiva se manifiesta mediante la ignorancia total de ayudas gubernamentales y ha creado una actitud de desconfianza ante las medidas del estado, impidiendo así que estos busquen ayudas, ya que dan por hecho que no las recibirán. Esto es consistente con los hallazgos de Cordero-Arroyo et al. (2019) quienes encontraron que los empresarios de pequeñas y medianas empresas tienden a ver al gobierno como un obstáculo.

Por otro lado, los pocos empresarios que tienen incentivos económicos revelan que estos, aunque ayudan, no son suficientes para aliviar gran parte de sus necesidades. En el caso de estos pequeños y medianos comerciantes, los costos operacionales como el alquiler, agua, electricidad y patentes reducen grandemente su capital (Cordero-Arroyo et al., 2019), resultando en costos operacionales tan altos que los beneficios contributivos de operar en Río Piedras se reducen considerablemente. Además, debemos tomar en consideración que varios de los participantes mencionaron problemas como la criminalidad, el abandono de edificios y negocios, el poco alumbrado público y la falta de presencia policial como contribuyentes adicionales al problema de desarrollo en Río Piedras.

Conclusiones

El desarrollo de Río Piedras es un asunto imposible de encapsular en un solo incentivo económico o iniciativa. Problemas como el sesgo de retrospectiva, la falta de capital y las condiciones físicas, económicas y sociales de Río Piedras han sido factores determinantes que han impedido su crecimiento y desarrollo. Sin embrago, tomándose en cuenta todo lo resaltado a través de esta investigación, se puede recopilar información sumamente pertinente para proponer una propuesta que traiga un sentido de esperanza y progreso hacia la comunidad de Río Piedras. Por ejemplo, la involucración de CAUCE será esencial para mitigar el sesgo de retrospectiva entre los empresarios ya existentes en la comunidad. La creación de una enmienda agresiva hacia la Ley Núm. 75 del 1995, Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras, no solo será primordial para el crecimiento de Río Piedras, sino que será imprescindible para cualquier tipo de nueva inversión realizada en el casco urbano. La realización de esta propuesta será la clave para incentivar actividad económica en el área, de manera que se mantengan ciertas restricciones hacia los empresarios entrantes para asegurar mantener el aspecto cultural, comunitario e histórico del área intacto.

Agradecimientos

Reconocemos y agradecemos al profesor Manuel Lobato-Vico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, por brindarnos, mediante su curso de FINA 4001, el espacio para llevar a cabo esta investigación y proporcionarnos el conocimiento y las herramientas requeridas para dar frutos al proyecto. Agradecemos como colaboradores iniciales a nuestros compañeros de clase Mila G. Hellfyre Hernández y Jesús M. Pérez, y la participación de todo el estudiantado del curso FINA 4001 por su retroalimentación y apoyo. Por último, debemos resaltar la labor realizada por el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), y en particular a su directora Mónica Ponce Caballero, quien fue fundamental en el desarrollo de este trabajo investigativo.

Referencias

Bartik, T. J. (2005). Solving the problems of economic development incentives. Growth and Change, 36(2), 139-166.

Bartik, T. J. (2020). Using place-based jobs policies to help distressed communities. Journal of Economic Perspectives, 34(3), 99-127.

Bi, Q., Boh, W. F., & Christopoulos, G. (2021). Trust, fast and slow: A comparison study of the trust behaviors of entrepreneurs and non-entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 36(6), 1-16.

Carroll, M. C., & Blair, J. P. (2008). Local economic development: Analysis, practices, and globalization. Sage.

Cordero-Arroyo, G., Segarra-Alméstica, E. V., Correa-Matos, C., & Rodríguez-Roldán, N. (2019). Apoyos y obstáculos para el desarrollo de microempresas: percepción de sus dueños. Fórum Empresarial, 24(1), 55-96. https://doi.org/10.33801/fe.v24i1.17230

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. (s.f.). Programa de Comercio y Exportación Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. https://www.ddec.pr.gov/programa-de-comercio-y-exportacion

Giroud, X., & Rauh, J. (2019). State taxation and the reallocation of business activity: Evidence from establishment-level data. Journal of Political Economy, 127(3), 1262–1316. https://doi.org/10.1086/701357

Herz, H., Kistler, D., Zehnder, C., & Zihlmann, C. (2022, mayo). Hindsight bias and trust in government: Evidence from the United States. (Working Paper No. 9767).

Jarmin, R. S. (1999). Evaluating the impact of manufacturing extension on productivity growth. Journal of Policy Analysis and Management, 18(1), 99–119.

Kline, P., & Moretti, E. (2013). Local economic development, agglomeration economies, and the big push: 100 years of evidence from the Tennessee Valley Authority. The Quarterly Journal of Economics, 129(1), 275–331.

Ley Núm. 74 de 10 de Julio de 2010

Ley Núm. 75 de 5 de julio de 1995

Ley Núm. 60 de 1 de julio de 2019

Municipio Autónomo de San Juan. (s.f.). Asistencia económica a Pequeños y Medianos Negocios. https://www.ddec.pr.gov/programa-de-desarrollo-de-la-juventud

Municipio Autónomo de San Juan. (s.f.). Programa de incentivos contributivos. https://emprendimientocapital.sanjuan.pr/frontpage/incentivo_Contributivo

Parilla, J., & Liu, S. (2018). Examining the local value of economic development incentives. Evidence from four U.S. cities. Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/02/report_examining-the-local-value-of-economic-development-incentives_brookings-metro_march-2018.pdf

Peters, A., & Fisher, P. (2004). The failures of economic development incentives. Journal of the American Planning Association, 70(1), 27-37.

Roese, N. J., & Vohs, K. D. (2012). Hindsight bias. Perspectives on Psychological Science, 7(5), 411-426.

![[IN]Genios](http://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51c861c1e4b0fb70e38c0a8a/48d2f465-eaf4-4dbc-a7ce-9e75312d5b47/logo+final+%28blanco+y+rojo%29+crop.png?format=1500w)